[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

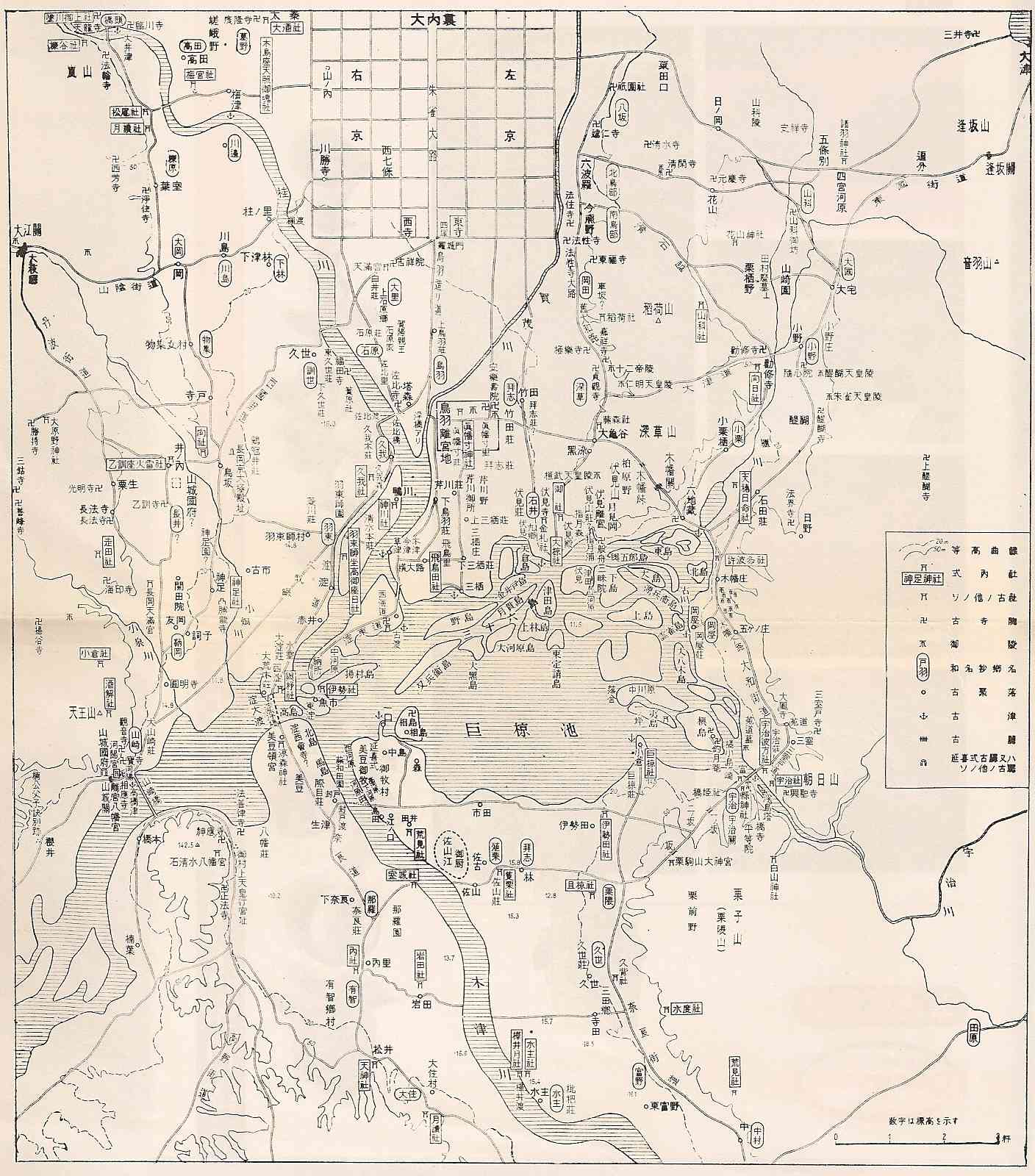

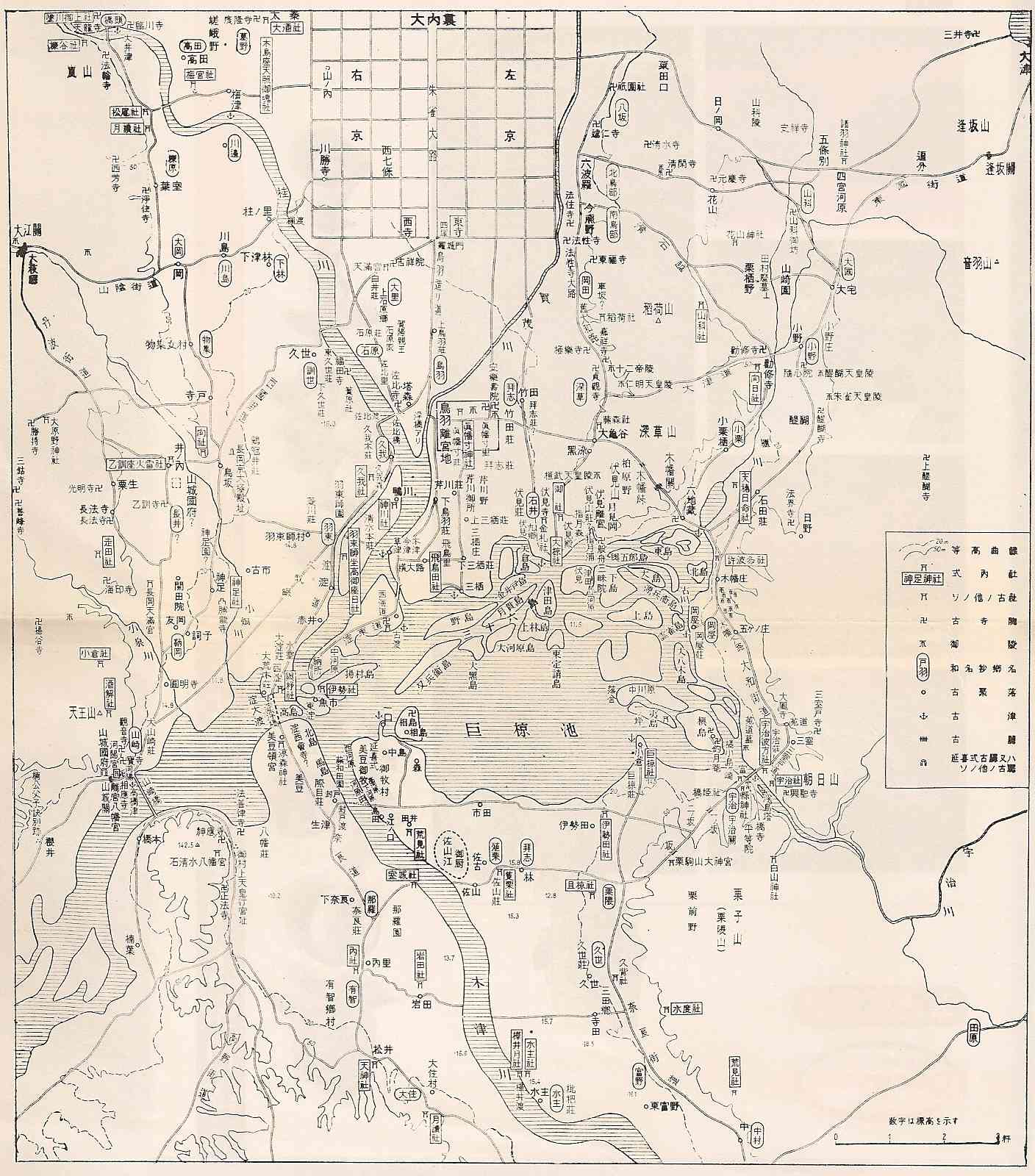

古地図(旧地形)と浸水 -巨椋池

巨椋池

http://www007.upp.so-net.ne.jp/ofg/oguraike.htm

ふるさと今昔物語あり

http://comox.co.jp/~ushisan/pages/history.pages/ogura4.html

http://www.gakugei-pub.jp/judi/semina/s0710/index.htm#Mmi005

http://oldmaproom.aki.gs/m03a_coastline/m03a_oguraike/m03a_oguraike.htm

http://qta.chicappa.jp/crk07-3rivers-story.htm

星田は昔から洪水の多かった

http://murata35.chicappa.jp/yomoyama/0805/index0805.html

星田の背後の山地は花崗岩から形成されている。

しかも、この花崗岩は風化が激しく、もろい岩石になっている。

傍示川、中川、妙見川の形成した複合扇状地の上に村落が立地している。

村落の北側でも、その扇状地性の地形が発達しているため、昔は水田ではなく畑地や荒地が多かった。

また、これら河川は天井川であるから、一度大雨が降れば氾濫する危険な川である。

そのため、せっかく開墾した畑が土砂で埋まるということがたびたび繰り返されてたのであった。

淀川に注ぐ天野川が水田面より2丈も高い天井川となっているため、この天野川に注ぐ他の小河川も同様に水田面よりも高くなっている。

その結果、いくら川筋の堤防を高くしても上流から流れ出る土砂が川床にたい積するので、川床面の上昇と追いかけっこになるだけである。

「かたの」

の「の」とは、もちろん「野」、すなわち平坦な低地のことであり「かた」は「潟」で、水が差したり引いたりする所という意味です。

枚方(ひらかた)

大阪と京都の間に位置するのが枚方市。

地名の起源は「日本書紀」によると、「白肩(しらかた)之津」である。

白肩は白潟のあて字で、このあたりは白波が立ち寄せる岸であったらしい。

上方では「し」が「ひ」に変化して発音されることが多く、「ひらかた」となった。

「枚」が崖、「方」には上の意味があり、『枚方』は、「崖の上」を表した言葉と言われています。

事実、枚方丘陵といわれる丘があり、その先端は淀川に突き出た崖で、その特徴をよく表しています。

平潟。

京田辺

「田辺町大字田辺小字田辺」は「京田辺市田辺」となった。

「田辺」の地名は、室町時代の土豪・田辺氏がこの地に居城を築いたことによるといわれる。

大住(京田辺市)

大住の語源は、薩摩の大隈に由来するもので、正倉院に保存されている奈良時代の住民課税台帳には、大住在の隼人の計帳があるといわれています。

隼人は南九州に勢力を持っていた大集団ですが、西暦5世紀ごろ大和朝廷に服従し、大移動させられ、大住や八幡に移住したときに、竹を移植し竹の文化をもたらしたと言われています。

http://zhulin.s81.xrea.com/takekiso.html

河内

河内地方は淀川と大和川の氾濫原にあたり、まさしく「河内」だったのです。

http://www.koutaro.name/machi/hirakata.htm

藤阪

163:藤坂のほうも浸水してたってな

http://mimizun.com/machi/machi/osaka/1202359837.html

>>163

藤阪ハイツの方から、不二家があったところの交差点に行く道、

下水のマンホールから噴水のように水吹き出てましたよ。

長尾

あまりの土砂降りで

http://maps.google.co.jp/?ie=UTF8&ll=34.832385,135.698874&spn=0.001704,0.002508&z=19

ここが車通れないくらい川になってた。((;゚Д゚)ガクガクブルブル

松井山手

http://www3.machi.to/bbs/read.cgi/kinki/1307190241/

56:松井山手は名前の通り台風でも浸水しない?山崩れも大住山手一部除いて大丈夫か

木津川沿いのクルマ好きの知り合いが、フレストの駐車場にクルマを置きにきたらしい。

今度の台風は大きいぞ

57:何年か前に 金の豚の辺りは川のように大量の雨水が流れて来て

車のタイヤ半分以上浸かったことが有るけど

松井山手は大丈夫だと思うよ。

樟葉

久須婆の渡から。淀川の樟葉はアイヌ語のkusa/kuspa(=~を船で川を渡す)が源らしい。

http://www.v-rise.co.jp/rekisan/htdocs/oosakaindex/hirakatac/hirakata.html

(ひらかたの歴史)

牧野

朝廷の牧場があったところ

大阪府枚方市に牧野という地名がありますが、ここにかぎらず各地に「牧野」があり、場所によっては「槙野」と表記するところもあります。これは漢字どおり牧場のあった野原を意味するようです。

この牧野と淀川をはさんで、ちょうど向かい合う位置にある高槻市には「上牧」という地名もあります。ここも同じような地名伝承を持っています。「河内名所図会」にも、このあたりで馬が飼われていたことが記されています。

http://asahi.co.jp/call3/diary/yamaken/chimei_35.html

枚方丘陵

http://www.kubota.co.jp/urban/pdf/11/pdf/11_2_4_1.pdf

http://www.city.hirakata.osaka.jp/freepage/gyousei/kankyou/work/17haku/1-1-1.htm

分水嶺

http://www007.upp.so-net.ne.jp/ofg/oguraike.htm

ふるさと今昔物語あり

http://comox.co.jp/~ushisan/pages/history.pages/ogura4.html

http://www.gakugei-pub.jp/judi/semina/s0710/index.htm#Mmi005

http://oldmaproom.aki.gs/m03a_coastline/m03a_oguraike/m03a_oguraike.htm

http://qta.chicappa.jp/crk07-3rivers-story.htm

星田は昔から洪水の多かった

http://murata35.chicappa.jp/yomoyama/0805/index0805.html

星田の背後の山地は花崗岩から形成されている。

しかも、この花崗岩は風化が激しく、もろい岩石になっている。

傍示川、中川、妙見川の形成した複合扇状地の上に村落が立地している。

村落の北側でも、その扇状地性の地形が発達しているため、昔は水田ではなく畑地や荒地が多かった。

また、これら河川は天井川であるから、一度大雨が降れば氾濫する危険な川である。

そのため、せっかく開墾した畑が土砂で埋まるということがたびたび繰り返されてたのであった。

淀川に注ぐ天野川が水田面より2丈も高い天井川となっているため、この天野川に注ぐ他の小河川も同様に水田面よりも高くなっている。

その結果、いくら川筋の堤防を高くしても上流から流れ出る土砂が川床にたい積するので、川床面の上昇と追いかけっこになるだけである。

「かたの」

の「の」とは、もちろん「野」、すなわち平坦な低地のことであり「かた」は「潟」で、水が差したり引いたりする所という意味です。

枚方(ひらかた)

大阪と京都の間に位置するのが枚方市。

地名の起源は「日本書紀」によると、「白肩(しらかた)之津」である。

白肩は白潟のあて字で、このあたりは白波が立ち寄せる岸であったらしい。

上方では「し」が「ひ」に変化して発音されることが多く、「ひらかた」となった。

「枚」が崖、「方」には上の意味があり、『枚方』は、「崖の上」を表した言葉と言われています。

事実、枚方丘陵といわれる丘があり、その先端は淀川に突き出た崖で、その特徴をよく表しています。

平潟。

京田辺

「田辺町大字田辺小字田辺」は「京田辺市田辺」となった。

「田辺」の地名は、室町時代の土豪・田辺氏がこの地に居城を築いたことによるといわれる。

大住(京田辺市)

大住の語源は、薩摩の大隈に由来するもので、正倉院に保存されている奈良時代の住民課税台帳には、大住在の隼人の計帳があるといわれています。

隼人は南九州に勢力を持っていた大集団ですが、西暦5世紀ごろ大和朝廷に服従し、大移動させられ、大住や八幡に移住したときに、竹を移植し竹の文化をもたらしたと言われています。

http://zhulin.s81.xrea.com/takekiso.html

河内

河内地方は淀川と大和川の氾濫原にあたり、まさしく「河内」だったのです。

http://www.koutaro.name/machi/hirakata.htm

藤阪

163:藤坂のほうも浸水してたってな

http://mimizun.com/machi/machi/osaka/1202359837.html

>>163

藤阪ハイツの方から、不二家があったところの交差点に行く道、

下水のマンホールから噴水のように水吹き出てましたよ。

長尾

あまりの土砂降りで

http://maps.google.co.jp/?ie=UTF8&ll=34.832385,135.698874&spn=0.001704,0.002508&z=19

ここが車通れないくらい川になってた。((;゚Д゚)ガクガクブルブル

松井山手

http://www3.machi.to/bbs/read.cgi/kinki/1307190241/

56:松井山手は名前の通り台風でも浸水しない?山崩れも大住山手一部除いて大丈夫か

木津川沿いのクルマ好きの知り合いが、フレストの駐車場にクルマを置きにきたらしい。

今度の台風は大きいぞ

57:何年か前に 金の豚の辺りは川のように大量の雨水が流れて来て

車のタイヤ半分以上浸かったことが有るけど

松井山手は大丈夫だと思うよ。

樟葉

久須婆の渡から。淀川の樟葉はアイヌ語のkusa/kuspa(=~を船で川を渡す)が源らしい。

http://www.v-rise.co.jp/rekisan/htdocs/oosakaindex/hirakatac/hirakata.html

(ひらかたの歴史)

牧野

朝廷の牧場があったところ

大阪府枚方市に牧野という地名がありますが、ここにかぎらず各地に「牧野」があり、場所によっては「槙野」と表記するところもあります。これは漢字どおり牧場のあった野原を意味するようです。

この牧野と淀川をはさんで、ちょうど向かい合う位置にある高槻市には「上牧」という地名もあります。ここも同じような地名伝承を持っています。「河内名所図会」にも、このあたりで馬が飼われていたことが記されています。

http://asahi.co.jp/call3/diary/yamaken/chimei_35.html

枚方丘陵

http://www.kubota.co.jp/urban/pdf/11/pdf/11_2_4_1.pdf

http://www.city.hirakata.osaka.jp/freepage/gyousei/kankyou/work/17haku/1-1-1.htm

分水嶺

PR